AviUtl2で動画を出力してみましょう。

これを行うことで

- 編集した動画をYouTubeやXに投稿できる

- 編集した動画をいつもどおり再生できる

- ファイルサイズを小さくできる

ようになります。

「出力」という用語は以下の表現と同義です。

- ファイル出力

- 出力

- 保存

- 書き出し

- エンコード

関連【完全ガイド】AviUtl2の導入方法・プラグインの入れ方・初期設定

目次

最初に確認しよう

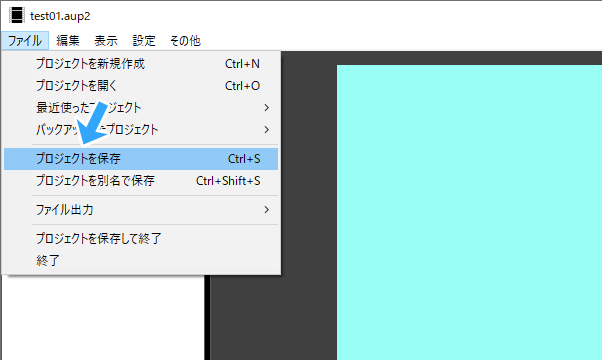

編集途中の保存について

編集の途中で作業をいったん中断し、あとでまた再開したいという場合、プロジェクトを保存してください。

そうすれば作業状態を保存できます。詳しいやり方は、下記ページにまとめました。

ただ、今回は「動画を出力」して保存することを想定しています。同じ「保存」でも意味合いが違うので注意してください。

MP4出力にはプラグインが必要

現代においては、MP4という形式(コンテナフォーマット)で動画を出力するのが一般的です。

しかし、AviUtl2本体だけではMP4出力できません。そのような機能がないのです。

そこで、MP4出力するためのプラグインを導入しましょう。

では、どのようなMP4出力プラグインを入れればよいのでしょうか。

MP4出力プラグインどれがいい?

複数のMP4出力プラグインがAviUtl2に正式対応しています。

違いを表にまとめました。かなり単純化しているので、あくまでも参考程度にしてください。

| 難易度 | 設定箇所 | 速度 | 映像コーデック | ダウンロード先 | |

| MP4 Exporter | 簡単 | 少ない | ふつう/速い | H.264 | 後述 |

| x264guiEx | ふつう | 多い | ふつう | H.264 | こちら |

| x265guiEx | ふつう | 多い | やや遅い | HEVC(H.265) | こちら |

| svtAV1guiEx | ふつう | 多い | 遅い | AV1 | こちら |

| NVEnc | ふつう | 多い | 速い | H.264/HEVC/AV1 | こちら |

| QSVEnc | ふつう | 多い | 速い | H.264/HEVC/AV1 | こちら |

意味がよくわからない用語があるかもしれません。

しかし、心配不要です。ひとまず「MP4 Exporter」プラグインを使いましょう。設定がとても簡単です。

また、同プラグインはハードウェアエンコード(GPUエンコード)に対応しているため、PC環境によっては出力にかかる時間が短縮されるメリットもあります。

MP4 Exporterを導入しよう

まずはMP4 Exporterをダウンロードします。

「AviUtl2カタログ」から行うのが簡単ですが、「なにそれ?」という状態ならば以下の方法でMP4 Exporterを入れてもかまいません。

- AviUtl2を閉じる。

- 「MP4Exporter」にアクセスする。

- ダウンロードボタンをクリックする。

- ダウンロードしたZIPファイルを解凍する。

- 「MP4Exporter_x.x.x」フォルダーができる。

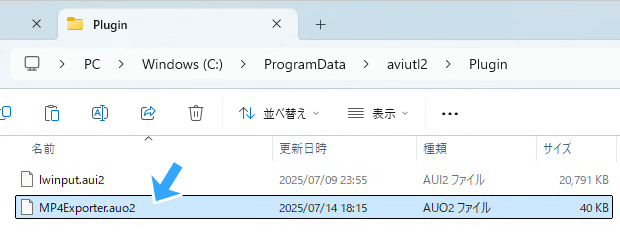

「MP4Exporter_x.x.x」フォルダーを開くと、「MP4Exporter.auo2」があります。

あとは簡単です。以下のようにしましょう(beta18以降)。

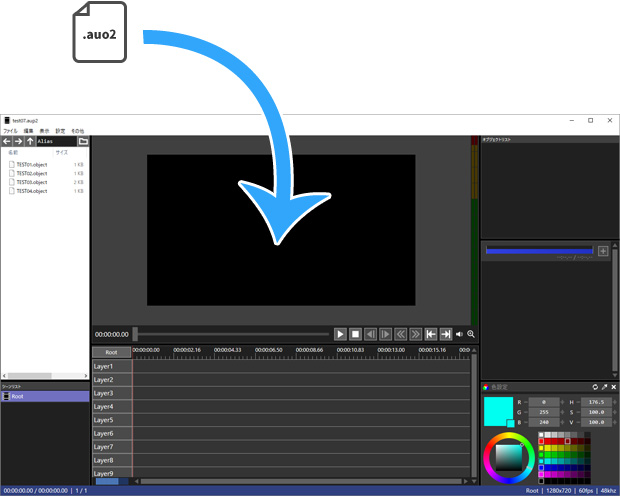

- 「MP4Exporter.auo2」をAviUtl2のプレビュー画面にドラッグ&ドロップする。

- 「このプラグイン・スクリプトを信頼して使用する」をクリックする。

出力範囲を指定しよう

基本的なやり方

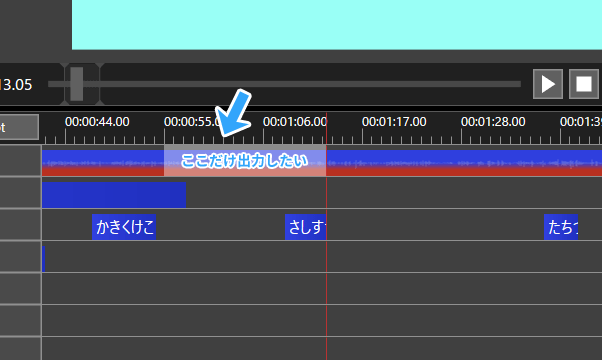

出力範囲を指定することもできます(beta4以降)。

たとえば、以下のような場合は出力範囲を指定しましょう。

- 動画を前編・後編に分けて出力し、YouTubeなどに投稿したい

- 動画の途中部分だけ切り出して出力したい

- ちょっと試しに出力したい

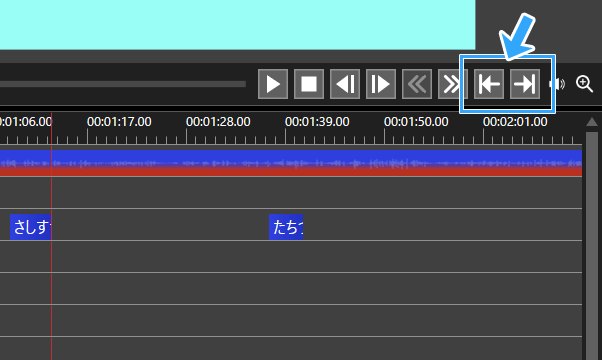

出力範囲を指定するには、「範囲選択の開始フレームに設定」アイコンと「範囲選択の終了フレームに設定」アイコンを使ってください。

ショートカットキーは、[キーと]キーです。

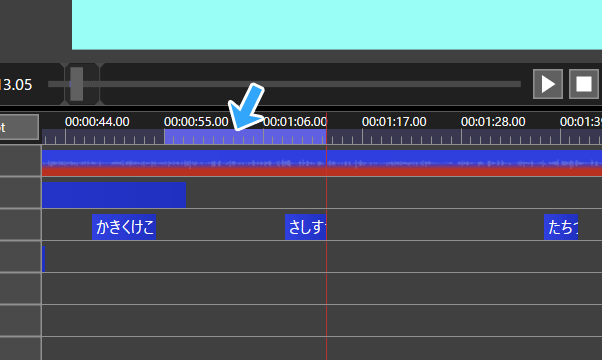

範囲指定した部分は紫色で表示されます。この状態で動画を出力しましょう。紫色の部分だけ出力されます。

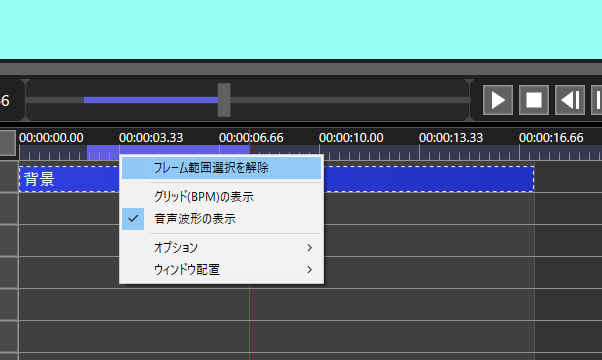

選択を解除したい場合は、紫色の部分で右クリックして「フレーム範囲選択を解除」をクリックします。

または、紫色の部分をダブルクリックする方法でもかまいません。

補足

Shiftキーを押しながらフレーム移動(赤色の縦線をドラッグ)することでも、同じように出力範囲を指定できます。

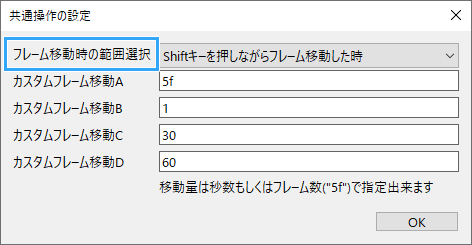

この操作ができない場合は、「設定」→「共通操作の設定」で「フレーム移動時の範囲選択」の設定を変更してください。

出力範囲を指定する代わりに、カット編集してから出力する方法もあります。

MP4出力・保存しよう

動画を読み込んでおきましょう。

必要であれば出力範囲も指定しておきます(上述)。

設定方法

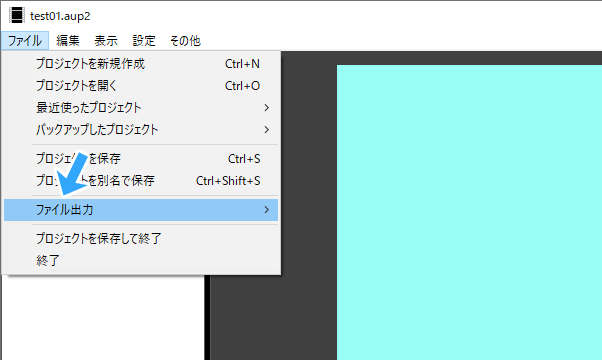

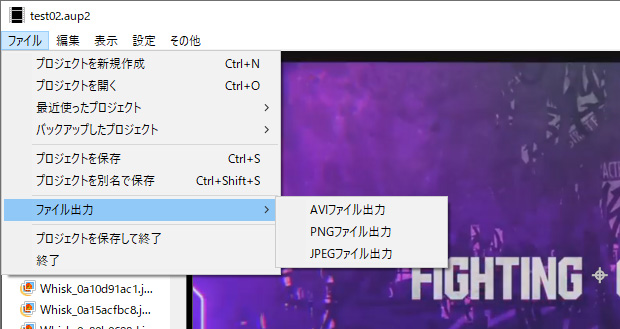

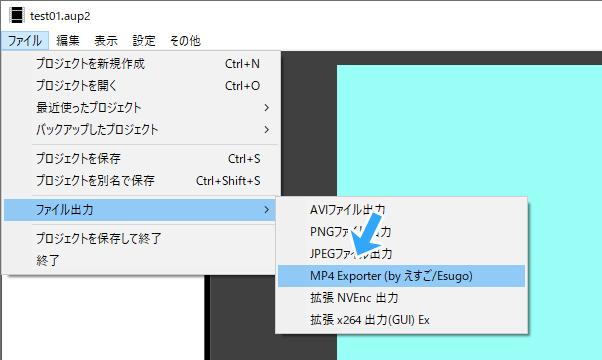

「ファイル」→「ファイル出力」から「MP4 Exporter version X.X.X By えすご(Esugo)」をクリックします。

そして、「設定」をクリックします。

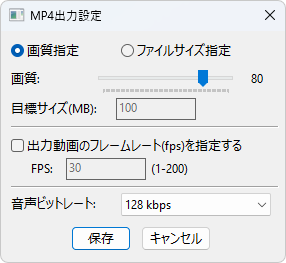

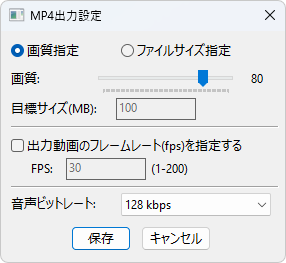

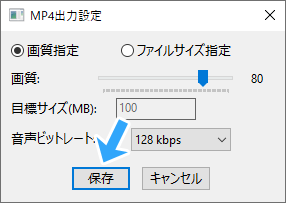

すると設定画面が開きました。「画質設定」と「ファイルサイズ指定」があります。

通常は前者にしておきましょう。画質重視で動画を出力したい場合に適しています。

| 説明 | |

| 画質設定 | ・「画質」の数字が大きいほど高画質、ファイルサイズ大 ・「画質」は「80」以下がおすすめ |

| ファイルサイズ指定 | ・ファイルサイズ(容量)を一定以下にしたい場合に選ぶ ・ファイルサイズによっては画質が大幅低下することも |

「音声ビットレート」はそのままでかまいません。ただ、音質に拘りがあるなら160kbps以上するのも自由です。

「出力動画のフレームレート(fps)を指定する」はOFFのままにしておきます。動きの滑らかさや、出力にかかる時間に影響します。

設定したら「保存」をクリックしてください。設定画面が閉じます。

出力開始・中断方法

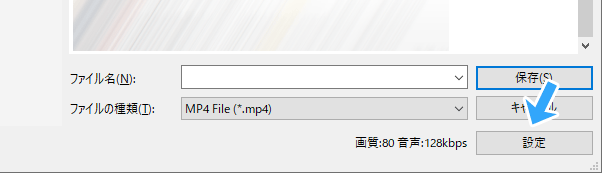

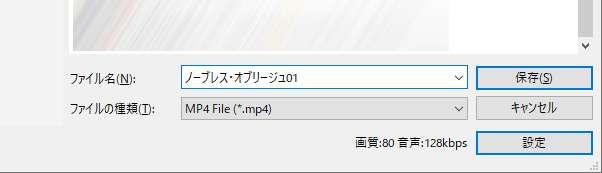

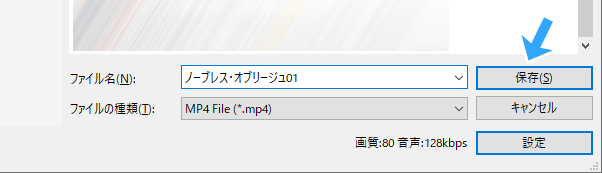

ファイル名を入力し、保存先・保存場所を決めます。

最後に「保存」をクリックしてください。出力が開始します。動画の長さや編集内容、PCスペックによりますが、かなり時間がかかります。

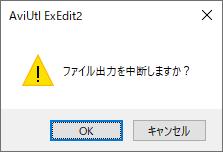

もし途中で出力を止めたい場合は、Escキーを押しましょう。「ファイル出力を中断しますか?」と聞かれるので「OK」をクリックします。

画質・ファイルサイズを確認

出力が完了したら2点確認してください。

- 画質は満足できるものか

- ファイルサイズは許容範囲か

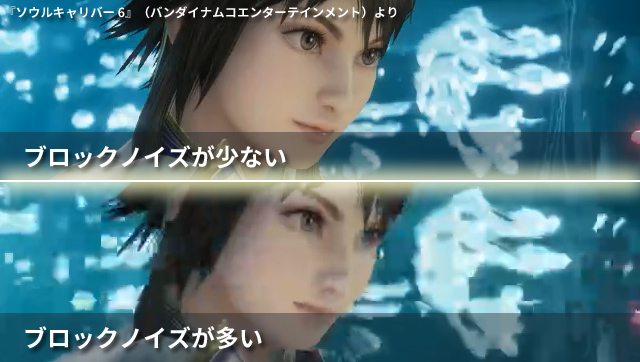

画質については、とくにブロックノイズ(モザイクのような)が出ていないでしょうか。

不満がある場合は、もう一度設定を変更して出力しなおします。画質・ファイルサイズはトレードオフの関係です。

出力した動画を再生できないときは(0バイト)

せっかく動画を出力したのに、ファイルサイズが0バイトで、動画を再生できないということがあるかもしれません。

原因は2つ考えられます。

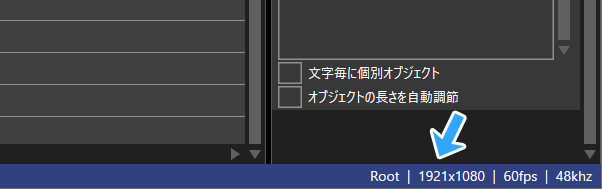

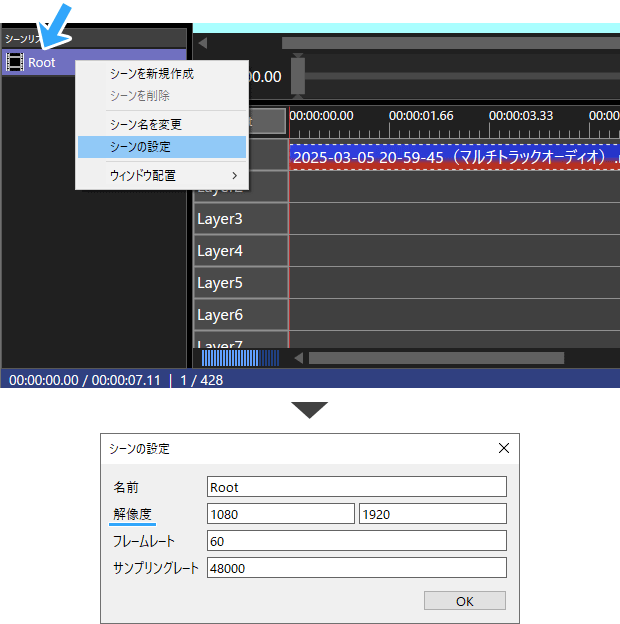

解像度を見直す

解像度が原因かもしれません。解像度の設定で幅を4の倍数にして再度出力してみてください。

設定方法は以下のとおりです。

- 「Root」上で右クリックする。

- 「シーンの設定」をクリックする。

- 「解像度」を設定する(左欄が幅、右欄が高さ)。

- 「OK」をクリックする。

音声ビットレートを192kbps以下に

Windows 10の場合、音声ビットレートが256kbps以上になっていると上記現象が発生します。

2025年8月に筆者の古いサブPCでも試したところ、同様の現象が起こりました。

MP4 Exporterの「音声ビットレート」の部分を192kbps以下に設定してください。

まとめ

AviUtl2で動画を出力するなら、MP4 Exporterを導入しましょう。簡単な設定をするだけでMP4形式の動画にできます。

動画を出力できたら、YouTubeやXなどに動画をアップロードすることもできます。

やり方については、下記ページをご覧ください。Xはファイルサイズ・時間に注意が必要です。

2006年から15年以上、ゲーム実況のやり方の解説記事を書いています。書いた記事数は1,000本以上。ゲーム配信、ゲーム録画、動画編集の記事が得意です。

記事はていねいに、わかりやすく!ゲーム実況界の教科書をめざしています。