OBS Studio(以下OBS)の「画面キャプチャ」は、少しクセがあります。つまずく人が多いかもしれません。

ほかの配信ソフト、たとえばXSplitからOBSに乗り換えを考えている人も注意してください。

このページでは、「画面キャプチャ」の使い方・ポイントを詳しくご紹介します。

関連OBSでトリミング・クロップする方法|画面の一部だけ映す・切り抜く

目次

誤解しがちな「画面キャプチャ」

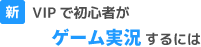

基本的な点ですが、OBSの「画面キャプチャ」とはソースの「画面キャプチャ」をさしています。

この「画面キャプチャ」は、デスクトップ画面をOBSに映したいときに使います。一般的に使用頻度は高くありません。たまに使う程度です。

ゲーム配信をしたい場合は、「+」から「ゲームキャプチャ」や「映像キャプチャデバイス」などを使いましょう。

| 説明 | |

| ウィンドウキャプチャ | ウィンドウ画面(アプリの画面)を見せたいときに使う |

| ゲームキャプチャ | PCゲームの画面を見せたいときに使う |

| 映像キャプチャデバイス | キャプチャーボードを使いたいときに選ぶWebカメラを使いたいときに選ぶ |

| 画面キャプチャ (このページで解説) |

デスクトップ画面を見せたいときに使う |

もし意味がよくわからない場合は、下記ページに情報をまとめました。目的別にどう設定したらよいか解説しています。

上表に掲載した4つを広義の意味で「画面キャプチャ」と総称する人もいますが、OBS上ではそれは正確な表現ではありません。

繰り返しますが、このページで解説しているのはソースの「画面キャプチャ」についてです。

画面キャプチャーの方法を理解しよう

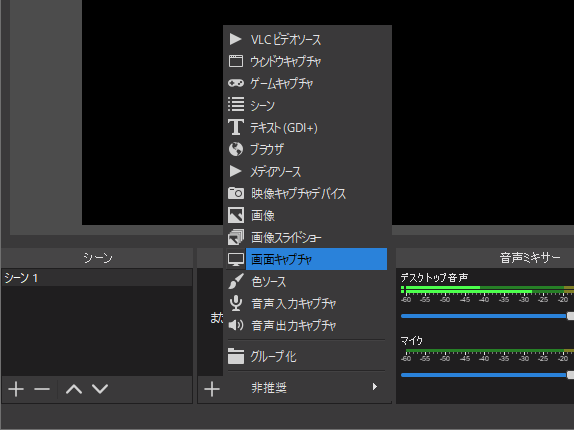

- まず、OBSを最大化せず、通常のウィンドウ画面にしておいてください。このあとの操作で混乱する原因になります。

- もし右上にボタンがない場合は、F11キーで復活します。これで通常のウィンドウ画面に戻ります。

- 現在配信中の場合は、可能であればいったん配信を停止しておきましょう。PCの画面全体が視聴者に見えてしまうからです。

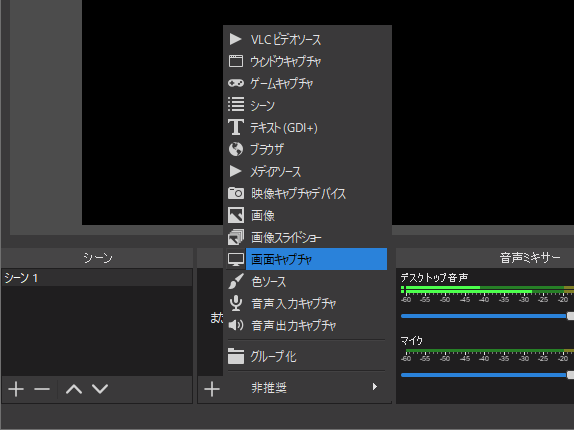

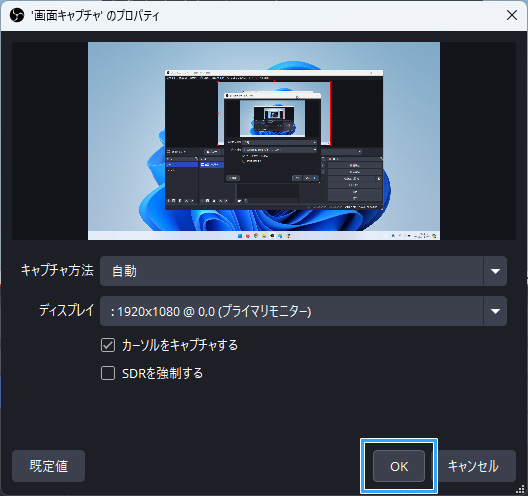

- 「ソース」の「+」をクリックし、「画面キャプチャ」を選択します。

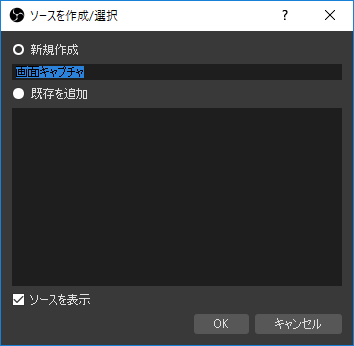

- 適当な名前をつけて「OK」をクリックします。名前はそのままでもかまいません。

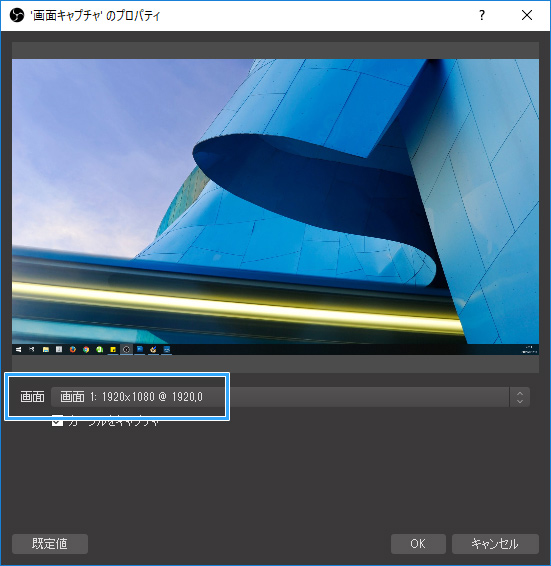

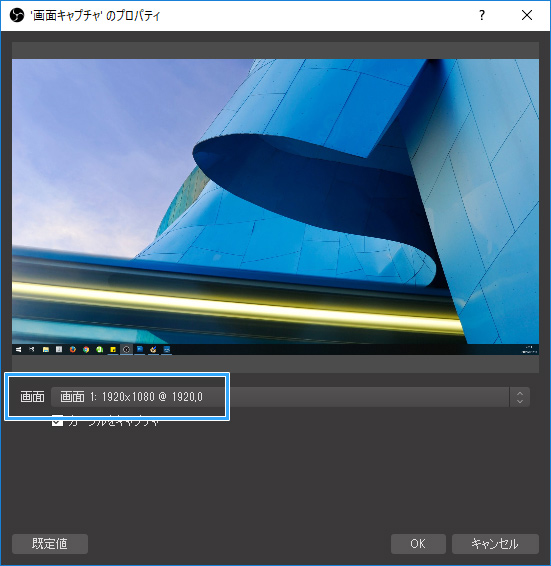

- 「ディスプレイ」でモニター名を選ぶと、合わせ鏡のような画面が表示されます。驚く人もいると思いますが、不具合ではありません。OBSのウィンドウを最大化しないほうがよいのはこのためです。

- デュアルディスプレイ環境の場合は、もう1台のモニターのデスクトップ画面を「ディスプレイ」で選ぶこともできます。そうすれば合わせ鏡にはなりません。

- 「OK」をクリックします。

- OBSにデスクトップ画面全体が映ります。

- 画面が映らない場合は、「【OBS】画面キャプチャが映らない場合の、もうひとつの対処法。鍵はWindowsの設定」をご覧ください。

取り込み範囲を指定しよう

クロップを使う

画面キャプチャーのやり方はわかりました。

では、画面の特定の部分だけを指定して(範囲指定)、視聴者に見せることはできないのでしょうか。

この点、できることはできるのですが、少し手間がかかります。

というのも、以下のような手順になるからです。

- 「画面キャプチャ」でデスクトップ画面全体を取り込む。

- 視聴者に見せる範囲を指定する(後述)。

では2番めはどうやるのかというと、OBSのクロップという機能を使って画面を切り取る、トリミングするのです。

そこで、クロップのやり方を見ていきましょう。

赤丸でAlt + ドラッグ

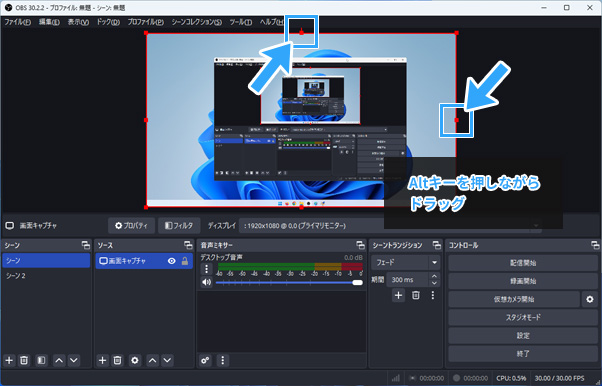

まず、OBS上のデスクトップ画面が赤い境界線(赤色の枠、バウンディングボックス)で囲まれていることを確認しましょう。

もし赤い境界線が表示されていない場合は、以下の3点を確認します。

- 「ソース」にある「画面キャプチャ」をクリックする(選択状態にする)

- 「ソース」にある錠前のアイコンをクリックする(ロックを解除)

- OBSの画面上で右クリックして「プレビューをロック」のチェックを外す

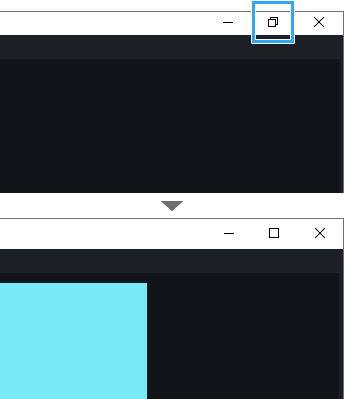

赤い境界線が表示されたら、赤丸の部分にカーソルを重ねます。そして、Altキーを押しながらドラッグしてください。

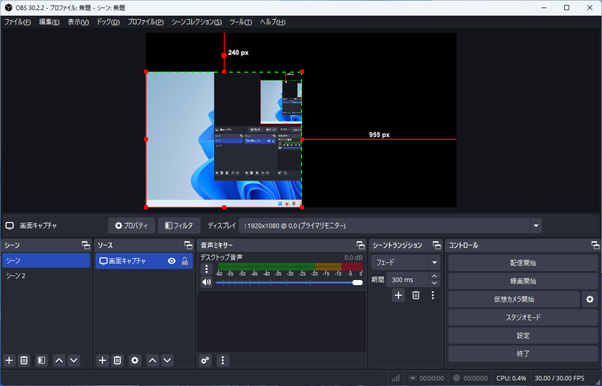

▲クロップを使うと画面を削ることができます。

視聴者に見える範囲を狭めるイメージです。よけいな部分を端から削っていきましょう。

クロップした部分は、緑色の破線で表示されます。そして、境界線で囲まれた範囲内の画面が視聴者に見えます。

こんなときは

合わせ鏡を直したい

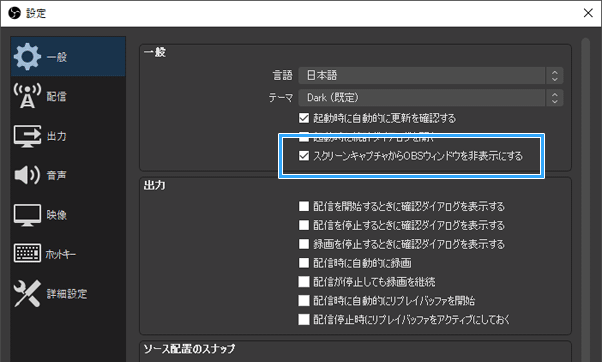

OBS 27.2以降(Windows版)では、画面キャプチャー時にOBSのウィンドウを除外できるようになりました。

- 「設定」→「一般」の順にクリックする。

- 「スクリーンキャプチャからOBSウィンドウを非表示にする」をONにする。

- 「OK」をクリックする。

下記ページも併せてご覧ください。

クロップ後、画面を大きくしたい

クロップのあと以下の操作を行います。

- OBS上のデスクトップ画面が境界線で囲まれていることを確認する。

- OBSの画面上で右クリックしする。

- 「変換」から「画面に合わせる」を選択する。

- または、1のあとにドラッグでサイズを調整する。

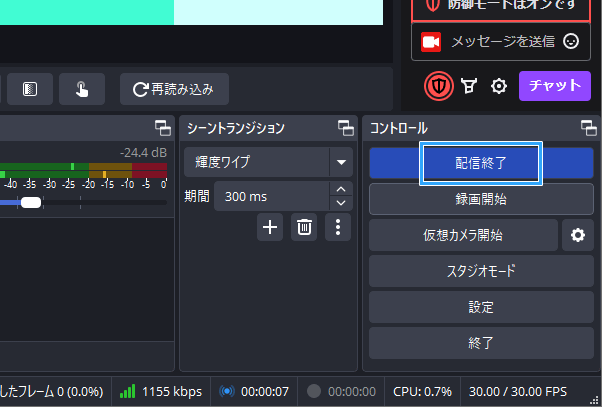

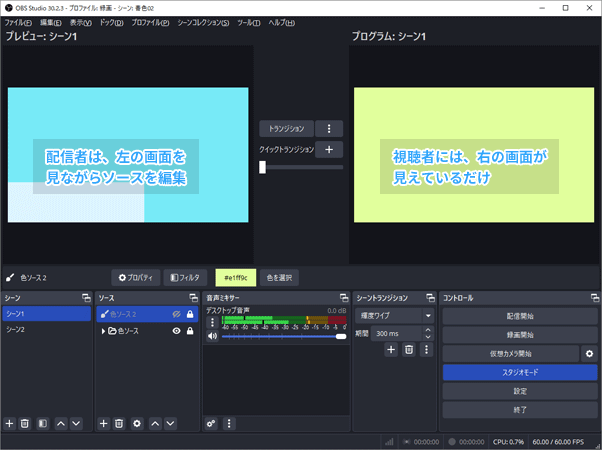

スタジオモードで画面を隠そう

画面キャプチャーでは、デスクトップ画面全体が視聴者に見えてしまいます。これを防ぐ方法はないのでしょうか。

そこで登場するのがスタジオモードです。同機能を使えば、視聴者にデスクトップ画面全体を見られる心配はありません。

▲スタジオモードに切り替えると2画面構成になります。

なぜなら、別画面を視聴者に見せた状態で、画面キャプチャー + クロップの作業ができるからです。

たとえば、視聴者にネコの画像を見せつつ、裏で「画面キャプチャ」を追加し、かつクロップを行うわけです。視聴者に見えているのは、あくまでもネコ画像です。

そして準備が整ったところで、クロップ後の画面を視聴者に見せればよいのです。これがスタジオモードです。詳細については、下記ページをご覧ください。

画面キャプチャーが映らないときは

おもにゲーミングノートとよばれるスペックの高いゲーム用ノートPCを持っている人向けの対処法です。すべての人に該当するわけではありません。

以前はWindows側の設定を変更することで対処していましたが、現在はOBSのバージョンを27.0以降にアップデートすることで問題が解決します。

まとめ

OBSの画面キャプチャーで重要なのは、以下の3点です。

- OBSのウィンドウを最大化しない

- クロップ機能を使って画面キャプチャーの範囲を狭くする

- スタジオモードにすれば画面を隠せる

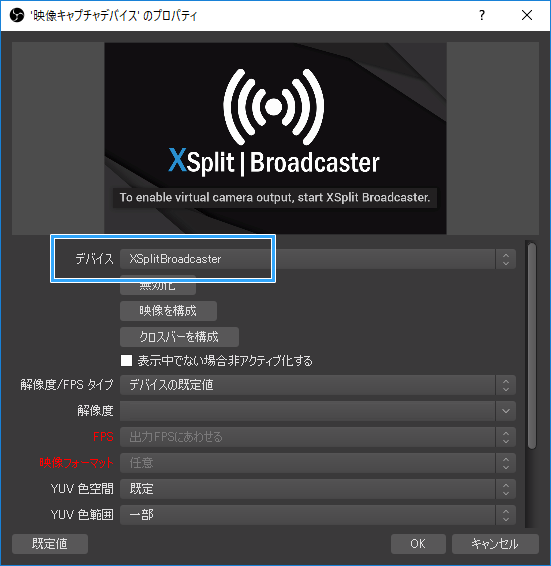

どうしても画面キャプチャーが使いづらいという場合、裏技的な方法もあります。XSplitの機能を借りる方法です(仮想カメラ出力)。

- XSplitをインストールする(配信するわけではない)。

- OBSの「+」をクリックし、「映像キャプチャデバイス」を追加する。

- 「デバイス」で「XSplitBroadcaster」を選択する。

- 「OK」をクリックする。

- XSplitのほうで、「ソースの追加」→「Screen キャプチャー」→「スマートセレクション」を使って画面キャプチャーする(画面をドラッグ)。

- XSplitの画面がOBSにも映る。

▲OBSで「映像キャプチャデバイス」を追加し、「デバイス」を「XSplitBroadcaster」に設定します。こうすることで、XSplitに映っている画面をすべてOBSにも映す(出力する)ことができます。

下記ページでも書きましたが、XSplitの画面キャプチャーは優れています。最初からピンポイントで任意の範囲を取り込めるため、想定したとおりの動作になるでしょう。配信自体は、通常どおりOBS側で行います。

2006年から15年以上、ゲーム実況のやり方の解説記事を書いています。書いた記事数は1,000本以上。ゲーム配信、ゲーム録画、動画編集の記事が得意です。

記事はていねいに、わかりやすく!ゲーム実況界の教科書をめざしています。