いったい、どのキャプチャーボードを買えばよいのでしょうか。また、各製品はどこが違うのでしょうか。

キャプチャーボードを賢く選ぶためのコツを見ていきましょう。ポイントは、たった5個です。

PCに取り付ける方法を確認しよう

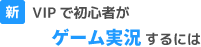

キャプチャーボードには外付型と内蔵型の2種類があります。これは、PCにどのようにして取り付けるのかという違いです。

| ノートPC | デスクトップPC | 液晶一体型PC | |

| 外付型 | ○ | ○ | ○ |

| 内蔵型 | × | ○ | × |

外付型

外付型は、USBでPCと接続するタイプです。ノートPCなら、このUSB接続タイプを購入しましょう。もちろんデスクトップPCでも使えます。

USBには、3.0(3.2)と2.0があります。USB 3.0で接続するキャプチャーボードの場合、PCのUSB 2.0端子に接続しても動作しません。

例外はありますが、USB 3.0端子は青色であることが多いはずです。PCに搭載されているUSB端子をあらかじめチェックしておきましょう。

USB 3.0は、厳密にはUSB 3.2 Gen1(5Gbps)、またはUSB 3.2 Gen2(10Gbps)のことをさします。ただ、今回は細かいことは抜きにしました。

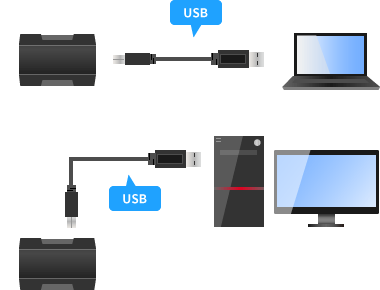

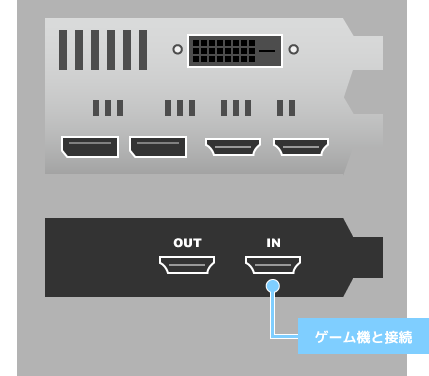

内蔵型

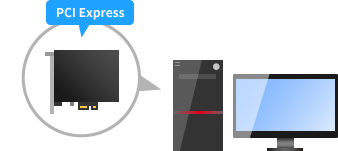

内蔵型は、PC内部のPCI Expressスロットにキャプチャーボードを取り付けるタイプです。

注意したいのですが、ノートPCには取り付けられません。PCI Express接続は、デスクトップPC専用の取り付け方法だからです。PCケースを開ける必要があるのです。

購入まえに、PCI Expressスロットに空きがあるか確認しておきましょう。PCI Express x1接続のキャプチャーボードの場合、x1スロットのほか、x4/x16スロットにも接続できます。

内蔵型キャプチャーボードをPCに取り付けると、PC背面は下図のようになります。このへんはイメージしづらいかもしれません。

対応するゲーム機を確認しよう

接続できるゲーム機が異なる

キャプチャーボードによって、接続できるゲーム機が異なることがあります。

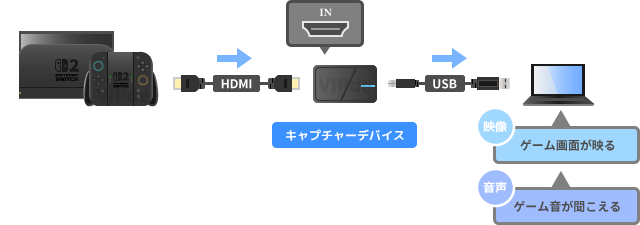

たとえば、近年のキャプチャーボードはHDMI端子を搭載しており、Switch2/SwitchやPS5/PS4を接続できるようになっています。

しかし、HDMI端子を搭載したキャプチャーボードとPS2は接続できません。なぜなら、PS2はHDMI接続できない仕様だからです。

そこで、どのようなゲーム機を接続したいのか考えたうえで、購入すべきキャプチャーボードを選びましょう。

最新のゲーム機の場合

近年のゲーム機は、HDMI端子を搭載しています。したがって、HDMI端子を搭載したキャプチャーボードを購入すれば接続できます。

以下は、HDMI端子を搭載しているゲーム機の例です。

- Switch2、Switch、Wii U

- PS5、PS4

- Xbox One X、Xbox One、Xbox 360

- iPhone、iPad、iPod touch

レトロゲーム機の場合

レトロゲーム機の場合は、コンポジット端子(黄色い端子)を搭載したキャプチャーボードを購入します。たとえば、GV-USB2です。

HDMIキャプチャーボードは購入しないようにしてください。なぜなら、古い世代のゲーム機はHDMI端子を搭載していないため、同端子では接続できないからです。

以下は、レトロゲーム機の例です。

- Wii、GC、N64、SFC、NEW FC

- PS2、PS1

PS3の場合

PS3とキャプチャーボードをHDMI接続する場合は、HDCPというコピーガードに注意しましょう。そのままつなげても、基本的にゲーム画面はPCに映りません。別途、対策が必要になります。

パススルー出力の有無を確認しよう

遅延とは

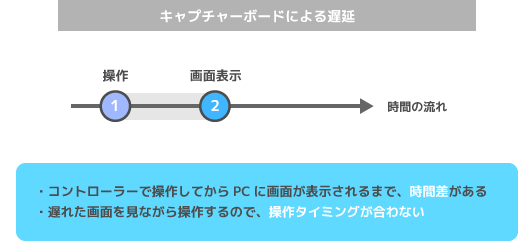

キャプチャーボードを使用し、PCに映っているゲーム画面を見ながらプレイすると、遅延(タイムラグ)を感じることがあります。

具体的には、

- 操作タイミングが合わない

- 操作が重い、遅い、鈍い

というときは、キャプチャーボードの遅延の影響を受けている可能性があります。重要なことですが、遅延のないキャプチャーボードは存在しません。

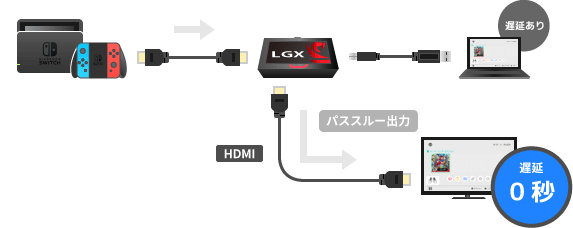

パススルー出力で遅延対策ができる

遅延を回避する簡単な対処法があります。それがキャプチャーボードのパススルー出力機能を使う方法です。

上図のように、キャプチャーボードとTV(モニター)をHDMIケーブルで接続します。TVのゲーム画面は、パススルー出力のおかげでキャプチャーボードによる遅延の影響を受けません。

分配器を使って遅延を回避する方法もありますが、パススルー出力があったほうが便利でしょう。

HDR・VRRは無視でもOK

このパススルー出力絡みで、「HDR対応」「VRR対応」と書かれたキャプチャーボードを見かけることがあるかもしれません。

しかし、もし用語の意味がわからなくても心配ありません。ほとんどのユーザーにとっては、大きなメリットではないからです。

エンコード方式を確認しよう

ソフトウェアエンコードと、ハードウェアエンコード

キャプチャーボードは2種類に分類できます。

- ソフトウェアエンコード

- ハードウェアエンコード

両者の違いは下表のとおりです。

| PCにかかる負荷 | 遅延の程度 | |

| ソフトウェアエンコード | 大きい | 小さい |

| ハードウェアエンコード | 小さい | 大きい |

この表の見方ですが、たとえばPCのスペックに自信がない場合は、ハードウェアエンコードのキャプチャーボードを買いましょう。

また、PCの画面を見ながらゲームをプレイしたい場合は、ソフトウェアエンコードのキャプチャーボードを購入します。

形式的な区別は、意味がなくなりつつある

ただ、エンコード方式はそこまで気にする必要はありません。というのも、近年は両者を区別する意味が薄れてきているからです。

たとえば、ハードウェアエンコードは遅延が大きいと書きました。しかし、なかには遅延軽減機能を搭載している製品もあります。その場合は、ソフトウェアエンコードの製品と同程度の遅延ですみます。

また、ソフトウェアエンコードの製品であっても、PCのGPUという部分を使って低負荷で録画できるものもあります。そうなると、ハードウェアエンコードの製品よりも負荷が小さいことがあるのです。

▲ソフトウェアエンコードの製品でありながら、低負荷で録画できるGC550。グラフィックボード、またはCPU内蔵のGPUを活用できます。

対応解像度を確認しよう

1080p/60fps対応の製品が主流

多くの人が1080p/60fps以下で録画・ライブ配信しています。

したがって、キャプチャーボードのほうも録画解像度が1080p/60fps対応の製品を選べば問題ありません。

4K解像度に対応した製品も登場

2016年以降、解像度が4Kに対応しているゲーム機も発売されるようになりました。

- Switch2

- PS5 Pro

- PS5

- PS4 Pro

となると、4K解像度対応のキャプチャーボードを意識する人もいるかもしれません。しかし、4K対応製品の必要性はそこまで高くありません。

ただ、長い目で見て購入しておくのは悪くない選択肢です。値が張るので、購入するまえに製品情報を吟味しましょう。

どれを買うべきか、おすすめは

ここで紹介する製品は、いずれも以下の点で共通しています。

- 外付型

- パススルー出力機能あり

- 1080p/60fps対応

定番メーカーの製品が欲しい人へ

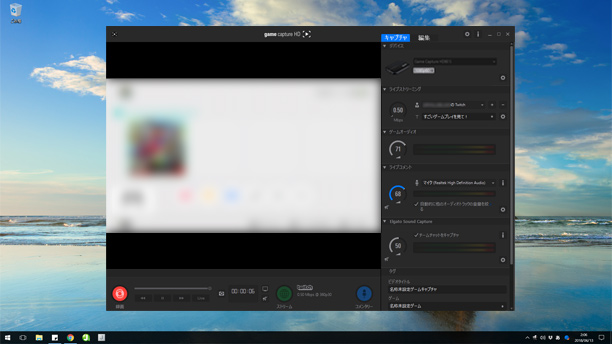

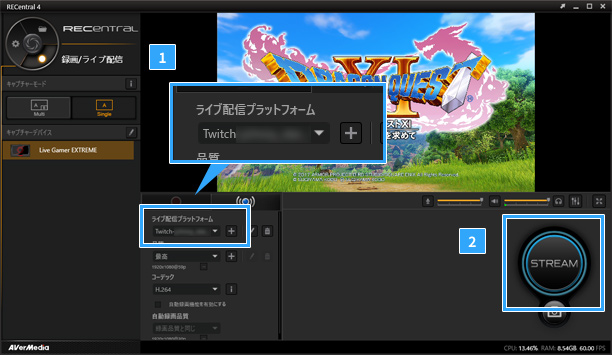

まずは、GC551G2を押さえておきましょう。AVerMediaという、キャプチャーボードでは定番メーカーの製品です。

付属のキャプチャーソフトには、実況動画を作れる録画機能はもちろんのこと、ゲーム配信機能が搭載されており、2ステップの設定をするだけでYouTubeやTwitchでライブ配信できます。「ゲーム配信は難しそう」と考えている人ほど、拍子抜けするかもしれません。それくらい簡単です。

PCの負荷については、一般的な性能を有しているPCなら心配ないでしょう。GPU(グラフィックス機能のこと)を使うこともできるからです。

遅延も気にするほどではありません。ただ、遅延の感じ方はゲームジャンルによって大きく違ってきます。必要に応じてパススルー出力を使いましょう。

GC551G2については、下記ページをご覧ください。

コスパのよい製品が欲しい人へ

コスパ重視で考えるならGV-USB3HDS/Eもよいでしょう。実売価格は2万円を切ります。

この製品は、動画編集ソフトであるPowerDirector 18が付属されています。もし編集ソフトを使ってみたいということであれば、まちがいなくお得です。機能は制限されていますが、筆者は実況動画を編集するうえで不便さを感じませんでした。

ただ、付属ソフトはあまり使いやすくはありません。もし別のソフトを使いたい場合は、OBS Studioがおすすめです。

それでも悩むなら

もう少し検討したいのであれば、以下のページもご覧ください。最新情報を掲載しています。

2006年から15年以上、ゲーム実況のやり方の解説記事を書いています。書いた記事数は1,000本以上。ゲーム配信、ゲーム録画、動画編集の記事が得意です。

記事はていねいに、わかりやすく!ゲーム実況界の教科書をめざしています。